Caspar David Friedrich und die Universität Greifswald

Greifswald ist die Geburtsstadt des weltberühmten Malers Caspar David Friedrich. Vor 250 Jahren wurde er hier geboren, wuchs auf mit dem Blick auf den Dom direkt neben seinem Elternhaus und den pommerschen Himmel mit seinen tausend Lichtern. In Greifswald lernte er zeichnen. Einer seiner bekanntesten Lehrer war Johann Gottfried Quistorp, Universitätsbaumeister und Zeichenlehrer an der Universität Greifswald. Den akademischen ZeichensaaI von Quistorp, in dem Friedrich stand, gibt es heute noch. Er bildete gewissermaßen den Ausgangspunkt für das heutige Caspar-David-Friedrich-Institut.

Die Stadt feierte das Leben und Wirken des Malers 2024 mit einem ganzjährigen Veranstaltungsprogramm und über 270 Veranstaltungen. Einige davon wurden auch von Angehörigen der Universität Greifswald gestaltet und moderiert.

Augmented Reality-App „CaspAR“

Die außergewöhnliche App „CaspAR“ begleitet die fünfzehn Stationen des Caspar-David-Friedrich-Bildweges in der Greifswalder Innenstadt und bietet Besucher*innen die Möglichkeit, faszinierende Details aus dem Leben und Wirken Caspar David Friedrichs auf ihr Tablet oder Handy zu laden. Augmented Reality-Technologie lässt Friedrich als Video-Hologramm auf dem Smartphone erscheinen, Gamification-Elemente wie Chats und Quizfragen machen die App interaktiv. Die bekannten Schauspieler Henner Momann und Julia Maronde übernehmen die Rollen des Malers und seiner Frau Caroline und führen die Nutzer*innen durch das Leben des Malers.

Caroline Friedrich weiß viel Interessantes über Friedrichs Leben und Schaffen in Greifswald zu berichten und erinnert sich noch genau daran, welche Skizzen auf der Hochzeitsreise nach Greifswald und Rügen entstanden. Ein Chat mit Johann Wolfgang von Goethe beleuchtet das berufliche Netzwerk Friedrichs, dem auch etliche zeitgenössische Malerinnen und Maler angehörten. Natürlich lassen sich auch die Gemälde auf Handy oder Tablet zoomen und können detailliert studiert werden, und wer es noch genauer wissen möchte, erhält tiefere Einblicke mit Hilfe von Videoerklärungen. Auch das Atelier des Künstlers lässt sich in 3D genauer erkunden!

Diese App wurde vom Medienzentrum Greifswald e.V. gemeinsam mit der Erfurter Medienagentur KIDS interactive entwickelt. Ansprechpartner an der Universität ist Prof. Dr. Roland Rosenstock.

Vorträge und Events an der Universität oder mit Beteiligung der Universität

Projekte im Jubiläumsjahr

In der Tradition der engen Verflechtung von Stadt und Universität beteiligten sich im Jubiläumsjahr zahlreiche Angehörige der Universität mit Vorträgen und Projekten, Musik, Literatur und Kunst an den geplanten Feierlichkeiten. Einige Projekte aus dem Jubiläumsjahr von Forschenden, Lehrenden und Studierenden werden auf dieser Seite vorgestellt.

Historisches

Zehn kurze Einblicke in die Geschichte der Universität Greifswald zu Caspar David Friedrichs Zeiten, zusammengestellt von Dr. Mascha Hansen. Mit Dank an Dr. Thilo Habel (Kustodie), Prof. Dr. Kilian Heck (CDFI), Henriette Maxin (Pommersches Landesmuseum), Marianne Schumann (Universitätsarchiv) und Thoralf Weiß (Botanischer Garten) für die fachkundige Unterstützung bei der Suche nach Daten, Fakten und Bildern!

Hat Caspar David Friedrich an der Universität Greifswald studiert?

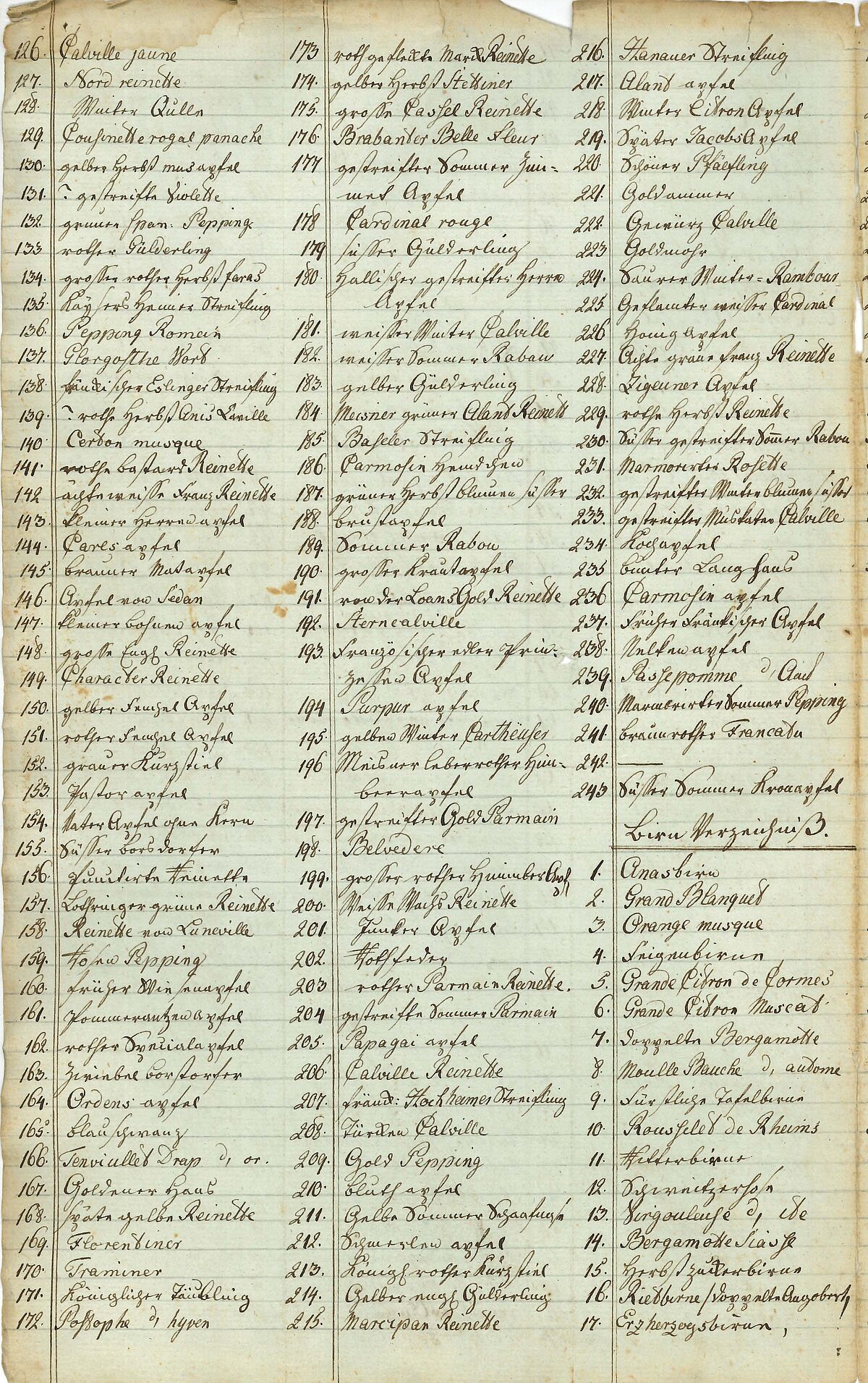

Nein, das hat er nicht – und doch war er der Universität verbunden. Nicht nur, weil die Gebäude der Universität auch damals schon die Innenstadt prägten, die Strukturen waren etwas anders als heute. So nahm der Mathematiker, Bauzeichner und Maler Johann Gottfried Quistorp (1755–1835) im Rahmen seiner universitären Aufgaben als Zeichenlehrer auch private Schüler an, darunter ab 1790 Caspar David Friedrich. Quistorp lehrte seine Schüler, akkurat zu kopieren und auf Proportionen zu achten (Johannes Grave, Caspar David Friedrich. München, London, New York: Prestel. S. 39). Sein Einfluss auf Caspar David Friedrich ist nach wie vor umstritten.

Es ist denkbar, dass Caspar David Friedrich auch den botanischen Garten der Universität, damals noch hinter dem heutigen Hauptgebäude gelegen, für Zeichenübungen nutzte. Geleitet wurde der Bereich von Quistorps Bruder, Johann Quistorp, der sich allerdings eher für die kommerzielle Nutzung der Pflanzen und Bäume interessierte.

Aus späteren Briefen der Nichte Friedrichs, Lotte Sponholz, ist außerdem bezeugt, dass ein Student der Theologie im Haus der Friedrichs in der Langen Straße wohnte und den Kindern - auch den Mädchen - Hausunterricht erteilte. Der von ihr erwähnte „Candidat theol Herr Rahbke” konnte jedoch nicht in den Matrikelbüchern der Universität gefunden werden. Dort ist für das Jahr 1776 ein Joachim Dietrich Röpke aus Mecklenburg erwähnt. Caspar David war zu dem Zeitpunkt erst 2 Jahre alt, seine älteste Schwester - später Dorothea Sponholz - war da bereits zehn und könnte sich an diesen jungen Mann erinnert haben. Es es ist gut möglich, dass diesem Hauslehrer noch weitere folgten. Ob die Söhne auch Greifswalder Schulen besuchten, ist nicht bekannt.

Warum studierte Caspar David Friedrich in Kopenhagen?

Die Möglichkeiten, in Greifswald Kunst zu studieren, waren doch sehr begrenzt; für die übliche Methode, Kunstwerke der großen Meister kopieren zu lernen, standen nur die Gemälde und Zeichnungen aus dem Privatbesitz Quistorps zur Verfügung. Vermutlich war es auch Quistorp, der Friedrich 1794 nahelegte, seine Ausbildung in Kopenhagen weiterzuführen. Kopenhagen war eines der größten kulturellen Zentren im Norden, die Kunstakademie verlangte keine Studiengebühren und galt als liberal. Auch konnte man sich dort recht problemlos auf Deutsch verständigen, Friedrich sprach Deutsch und Niederdeutsch, Dänisch sprach er – soweit bekannt – nicht, allerdings deuten dänische Einträge der Kommilitonen in seinen Freundschafts- und Skizzenbüchern darauf hin, dass er die Sprache nach Jahren in Dänemark zumindest verstand. Für die Kopenhagener Akadmie könnte auch gesprochen haben, dass diese ursprünglich stark auf die Ausbildung von Handwerkern in den schönen Künsten fokussiert war (North, 10). Auch Philipp Otto Runge studierte dort und skizzierte den Unterricht in seinen Briefen an den Vater in Wolgast: Unter anderem wurde neben der praktischen Übung Wert auf Geometrie gelegt um Perspektiven einschätzen zu lernen. Eine ausführliche Darstellung der kulturellen Bedeutung Dänemarks und speziell der Akademie der Künste zur Zeit Caspar David Friedrichs findet sich in Michael North, Caspar David Friedrich: Künstlerischer und kultureller Austausch im Ostseeraum um 1800. Münster/Berlin: LIT Verlag, 2024.

Wer war Johann Gottfried Quistorp, Caspar David Friedrichs Zeichenlehrer?

Johann Gottfried Quistorp (1755–1835), in Rostock geboren, studierte in Greifswald angewandte Mathematik und in Berlin, Leipzig und Dresden Malerei. Er wurde 1788 Zeichenlehrer an der Universität Greifswald, arbeitete aber auch als Architekt in Greifswald und wurde 1812 zum Universitätsbaumeister ernannt. Zahlreiche Gebäude in der Greifswalder Innenstadt gelten auch heute noch als „Quistorp-Häuser“, zum Beispiel das „Haus der Grundschule“ in der Steinbeckerstraße 15. Unter seinen Privatschülern finden sich noch weitere bekannte Namen: so den Porträtmaler Wilhelm Titel (1784–1862), der 1826 selbst Zeichenlehrer an der Universität Greifswald wurde und einige der Professorenporträts gemalt hat, die noch heute im Konzilsaal im Universitätshauptgebäude zu sehen sind. Ein weiterer Schüler Quistorps war der Greifswalder Architekt und Maler Gottlieb Giese (1787–1838).

Die Bandbreite von Quistorps Tätigkeiten war nicht ungewöhnlich zu der Zeit: die Professorengehälter waren äußerst bescheiden und Tätigkeiten außerhalb der Universität häufig lukrativ. Sein Bruder Johann Quistorp (1758–1834) war Professor für Naturgeschichte, Ökonomie und Botanik, praktizierte jedoch auch als Arzt und Geburtshelfer.

Mehr zu den Quistorps findet sich in den „Beiträgen zur Genealogie und Geschichte der Quistorps“ von Achim von Quistorp hier und in Peter Heinke, Die Quistorps: Portrait einer mecklenburgisch-pommerschen Familie, 2008 (S. 25–26).

Hatte Caspar David Friedrich noch weitere Kontakte zur Universität Greifswald?

Caspar David Friedrich unterhielt freundschaftliche Beziehungen mit einigen Professoren der Universität, auch noch, als er längst in Dresden wirkte. Einer davon war der Theologe Ludwig Gotthard Kosegarten (1758–1818), den er vermutlich 1792 über Quistorp kennenlernte, als Kosegarten noch Pfarrer auf Rügen war. Bekannt war Kosegarten für seine Gedichte und seine auf Niederdeutsch gehaltenen Predigten. Außerdem übersetzte er den (vermeintlichen) Barden Ossian aus dem Englischen. Kosegarten wurde 1808 von den französischen Besatzern unter Napoleon – die Friedrich vehement ablehnte – als außerordentlicher Professor für Geschichte an die Universität Greifswald berufen.

Ein weiterer Bekannter war der Rechtswissenschaftler Carl Schildener, der gleichzeitig auch als Universitätsbibliothekar tätig war. Dieser begann schon früh, Zeichnungen Friedrichs zu sammeln.

Während Friedrich Zeichenunterricht nahm, studierte Ernst Moritz Arndt an der Universität (1791–1793), die Freundschaft der beiden Männer geht vermutlich auf diese Jahre zurück (siehe Herrmann Zschoche, Caspar David Friedrich: Die Briefe. Hamburg: Conference Point Verlag 2006, S. 86). Eine ausführliche Beleuchtung der Freundschaft findet sich in Reinhard Bach, Caspar David Friedrich und Ernst Moritz Arndt: Identitätssuche im Epochenumbruch. Greifswald: Karl Lappe Verlag, 2023.

Gab es weitere Verbindungen der Familie Friedrich zur Universität Greifswald?

Es ist anzunehmen, dass die Universität großen Bedarf an Kerzen hatte und damit auch eine gute Kundin des Lichtgießers Adolf Gottlieb Friedrich (1730-1809) war. Caspar David Friedrichs Brüder übernahmen zum Teil das Geschäft des Vaters, so dass auch in dieser Generation geschäftliche Kontakte mit der Universität zu vermuten sind. Belegt ist die Anfertigung spezieller Möbel für die Universität durch Christian Friedrich (1779-1843): Dieser fertigte unter anderem einen Musterschrank und eine Vitrine für die naturhistorische Sammlung an. Der Schrank wurde mit einem Aufsatz geliefert, der neoromantisch gestaltet war und an der Universität Unmut hervorrief, da die Kosten zu hoch schienen: “ohne die zur Zierde sein sollenden überflüssigen und geschmacklosen Aufsätze, [wäre der Schrank] dann nur halb so teuer” (UAG K562).

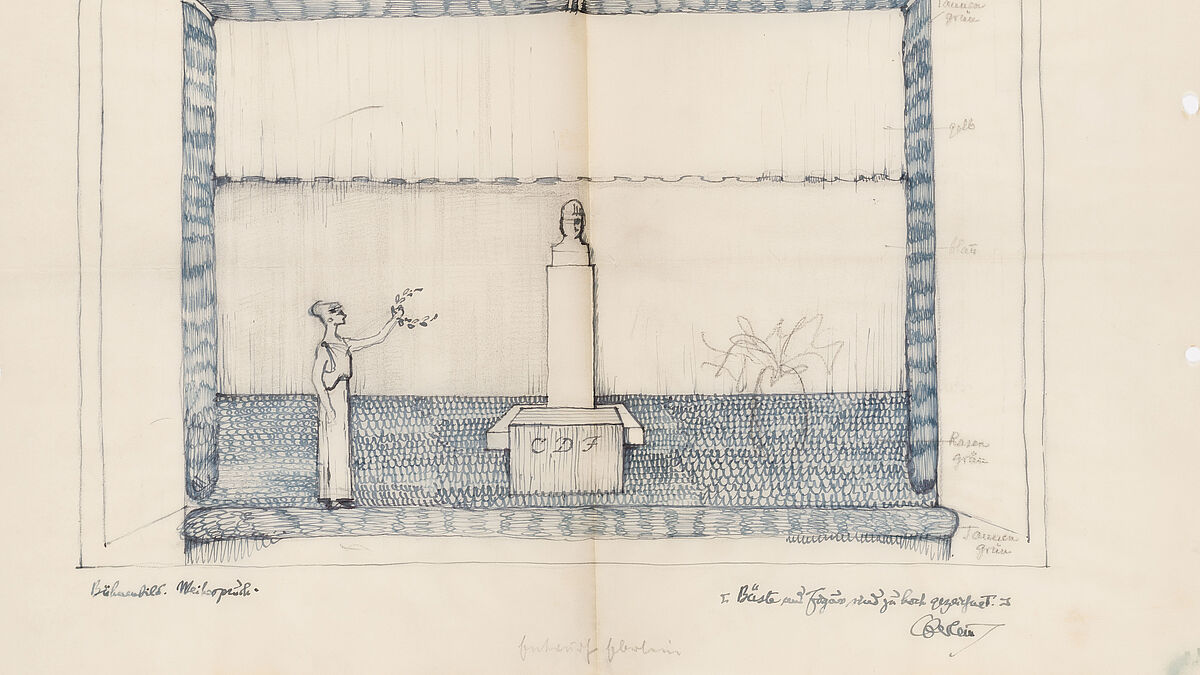

Caspar David Friedrich fertigte gelegentlich Skizzen für die Möbel seines Bruders an, so dass immerhin denkbar ist, dass auch die missliebigen Aufsätze von ihm inspiriert waren. Die Vitrine (Bild) ist heute noch im Besitz des botanischen Gartens und wird weiterhin für Ausstellungen genutzt. Nähere Auskunft über die Möbel kann den Leiter des Arboretums, Thoralf Weiß, geben (eine entsprechende Publikation ist in Vorbereitung).

Welchen Bezug hat die Klosterruine Eldena zur Universität Greifswald?

Kontakte zwischen dem Kloster Eldena und der Universität Greifswald gab es schon im 15. Jahrhundert, einige der Mönche und Äbte waren auch an der Universität immatrikuliert. Im Zuge der Reformation wurde das Kloster 1535 aufgelöst und diente zunächst als Herzogssitz, bis es 1634 von Bogislaw XIV. an die Universität verschenkt wurde (siehe Chronik der Universität). Durch den Dreißigjährigen Krieg hatten die Gebäude bereits Schaden erlitten, im Laufe des 18. Jahrhunderts wurde Eldena noch mehrfach verwüstet. Bis ins 19. Jahrhundert hinein diente das ehemalige Kloster als Steinbruch und um 1827 drohte sogar der völlige Abbruch. An diesem Punkt könnte Caspar David Friedrich tatsächlich entscheidend gewesen sein: Seine Zeichnungen der Ruine waren bekannt und Greifswald begann, sich für den Erhalt der Ruine einzusetzen. Der preußische König Friedrich Wilhelm III. hatte 1810 das heute berühmte Bild Friedrichs „Abtei im Eichenwald“ erworben und bei einem Besuch um 1827 setzte er sich ebenfalls für den Erhalt der Ruine ein. Es dauerte allerdings noch einige Jahre, bis tatsächlich etwas für die Konservierung der Klosterruine Eldena unternommen wurde. Nachzulesen bei: Hans Georg Thümmel, Greifswald – Geschichte und Geschichten. Die Stadt, ihre Kirchen und ihre Universität. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2011 (S. 170).

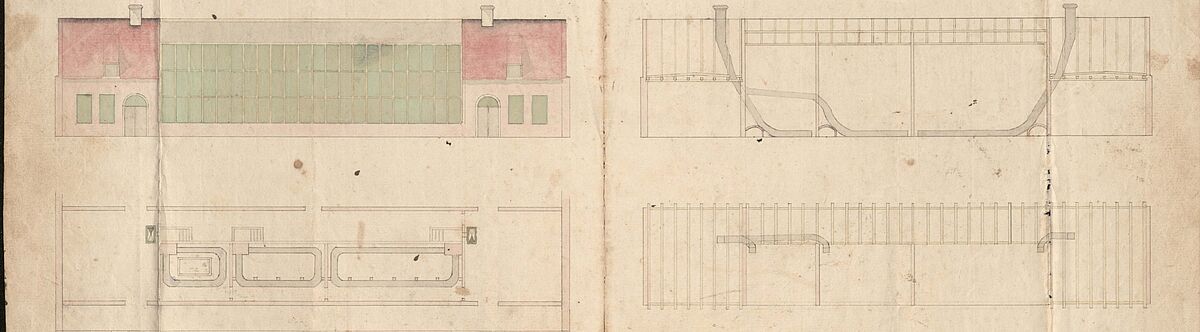

Baumaterialien der Klosterruine wurden jedoch auch im 18. Jahrhundert noch für die Fundamentierung des Glashauses im botanischen Garten, damals noch hinter dem Universitätshauptgebäude, genutzt (siehe Torsten Rütz und Thoralf Weiß, "Das „grüne“ Gedächtnis Greifswalds: Zur Geschichte des Botanischen Gartens und seiner Bauten." Greifswalder Beiträge zur Stadtgeschichte (2017), S.9.

Wie groß war die Universität zu Caspar David Friedrichs Lebzeiten?

Laut der Geschichte der Universität Greifswald von Johann Gottfried Ludwig Kosegarten aus den Jahren 1856/1857 (Nachdruck Scientia Verlag Aalen, 1986) wurde die Zahl der Professoren unter dem schwedischen König Gustav III. 1775 auf 15 festgelegt, dazu kammen „Adjuncten“ und „Privatdocenten“ nach Bedarf (S. 315). Eingeschrieben wurden jährlich zwischen 30 und 40 neue Studenten (S. 305). Diese Zahlen änderten sich auch in den nächsten Jahrzehnten kaum.

Gab es zur Friedrichs Lebzeiten auch Studentinnen an der Universität Greifswald?

Frauen konnten sich zu Caspar David Friedrichs Lebzeiten noch nicht an deutschen Universitäten einschreiben. Die Universität Greifswald hat im Jahr 1895 zum ersten Mal Gasthörerinnen zugelassen und ab dem Wintersemester 1908/09 Frauen immatrikuliert (Chronik der Universität).

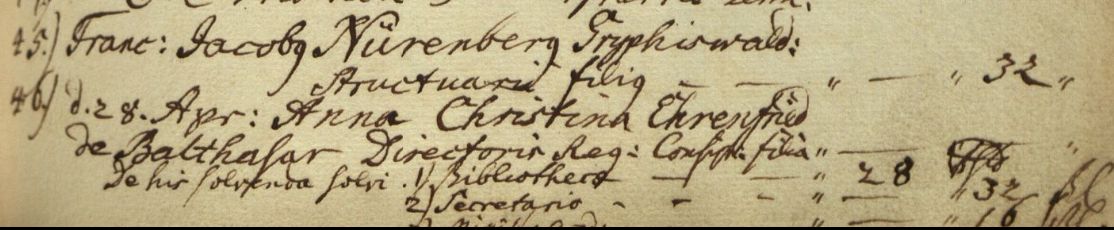

Es gab allerdings immer wieder einmal Ausnahmetalente, die – oft über Familienmitglieder – Zugang zu universitären Einrichtungen erhielten. So hielt die erst vierzehnjährige Anna Christina Ehrenfried von Balthasar, selbst Professoren-Tochter, zur feierlichen Eröffnung des heutigen Universitätshauptgebäudes am 28. April 1750 eine Rede auf Latein, in „vollkommener Rednerischer Fertigkeit“. Der Chronist und Bibliothekar Johann Carl Dähnert kommentierte: „Vielleicht ermuntert dieß vollkommene Beyspiel auch andere des schönen Geschlechts, die Hindernisse zu verleugnen, von denen man glauben pfleget, daß sie ihnen den Weg zu den Wissenschaften verschliessen.“ Er ging sogar noch einen Schritt weiter und erkärte, es sei „eine Ehre für unsere Akademie, daß ein Frauenzimmer öffentlich erkläret, über dergleichen Zweifel weg zu seyn, und durch eine emsige Uebung in Sprachen und ernstlichen Wissenschaften Hoffnung macht“ (S. 40). Auch zur feierlichen Eröffnung der Akademischen Bibliothek (heute die Aula im Universitätshauptgebäude) am 14. Juli 1750 hielt sie eine Rede, die sogar gedruckt wurde. Wiederum berichtet Dähnert, dass „unsere geschickte Muse“ damit auch den Beweis lieferte, dass „Bibliotheken die sicherste[n] Wohnstätten einer wahren und ächten Freundschaft sind“ und vermutlich auch Frauen Zugang erhalten konnten (S. 60). Sowohl zu den Vorträgen als auch zu den anschließenden „Vergnügungen“ waren jedenfalls Damen zugegen. Anna Christina von Balthasar wurde am nächsten Tag ehrenhalber immatrikuliert und zur „Baccalaurea“ promoviert.

Hans Georg Thümmel, Greifswald – Geschichte und Geschichten. Die Stadt, ihre Kirchen und ihre Universität. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2011 (S. 135-36).

J. C. Dähnerts Pommersche Bibliothek (Erster Theil, Greifswald, 1750-1752)

Von Johann Gottfried Quistorp, Friedrichs Zeichenlehrer, ist bekannt, dass er private Zeichenkurse für Frauen gab. Die Kunstakademien waren den Frauen zu Friedrichs Lebzeiten noch weitgehend verschlossen. Dennoch hatte Caspar David Friedrich in Dresden einige Künstlerinnen in seinem Bekanntenkreis: Er korrespondierte mit der Malerin Louise Seidler (1786–1866) und war mit der Künstlerin und Salonnière Caroline Bardua (1781–1864) befreundet.

Besitzt die Universität Greifswald Zeichnungen oder Briefe von Caspar David Friedrich?

Leider nein.

Das Caspar-David-Friedrich-Institut hat jedoch ein noch wenig bekanntes Archiv zur Rezeption Caspar David Friedrichs mit vielen Kunsthändlerbriefen (unter anderem 20 Briefe von Wolfgang Gurlitt), Bilddateien und weiteren Akten. Sie werden derzeit von Prof. Dr. Kilian Heck zusammen mit den CDF-Sammlungen in Hamburg, Dresden und Greifswald sowie den Universitäten Jena und TU Berlin in einem langfristigen Projekt digitalisiert und aufbereitet.

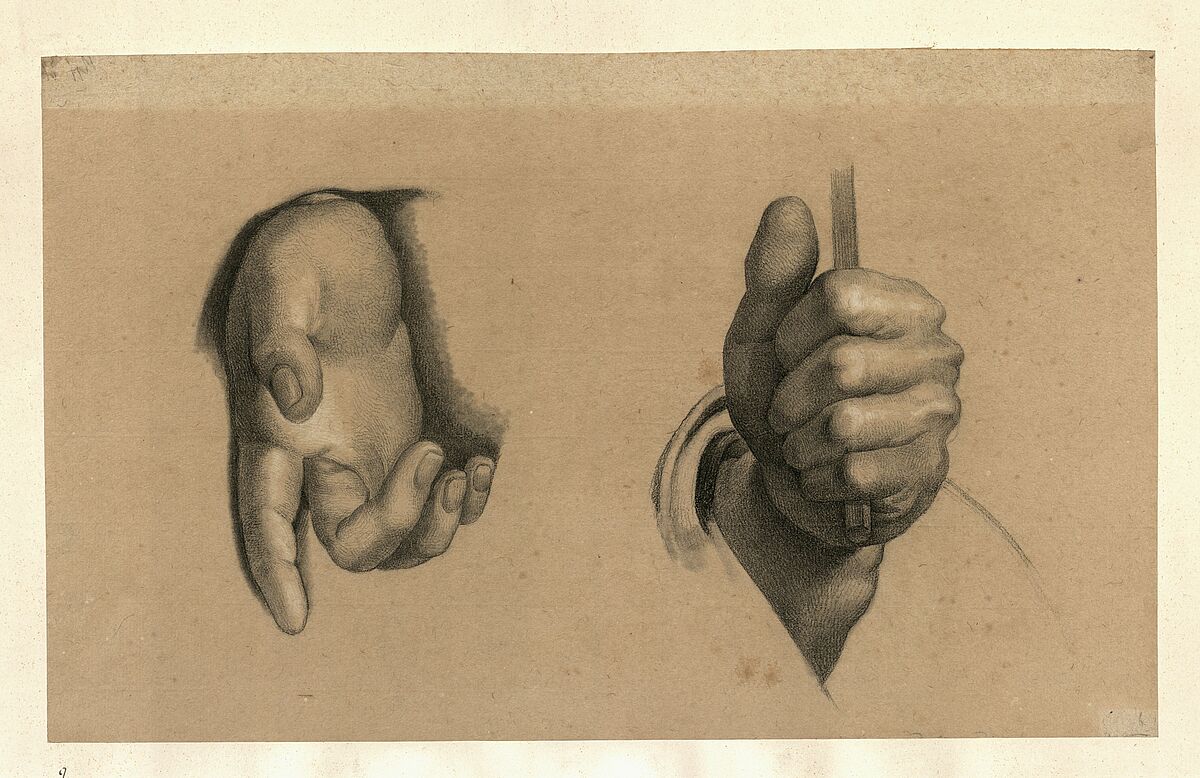

Außerdem befindet sich in der akademischen Kunstsammlung der Universität die größte Sammlung an Zeichnungen Wihelm Titels (1784–1862), einem Zeitgenossen Friedrichs und weiteren Schülers Johann Gottfried Quistorps.

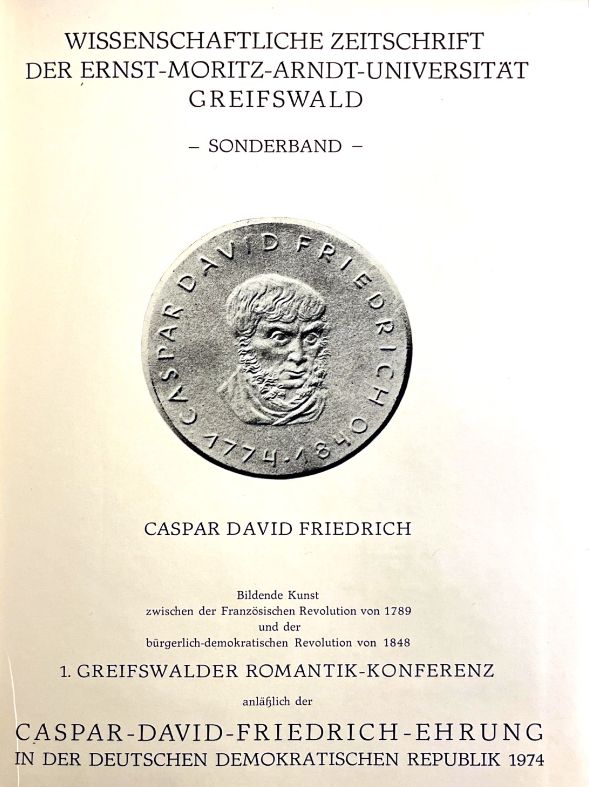

Gab es bereits früher Gedenkveranstaltungen zu Caspar David Friedrich an der Universität Greifswald?

An der Universität gab es größere Feierlichkeiten sowohl während der NS-Zeit zum 200. Todestag des Malers (7. Mai 1940) als auch in der DDR zu seinem 200. Geburtstag (5. September 1974). Caspar David Friedrich selbst war nicht unpolitisch, auch die Bilder zeugen davon: die Männer tragen häufig altdeutsche Tracht. Es lag für die Kunsthistoriker der NS-Zeit nahe, den Künstler als Vorkämpfer für ihre Ideen zu sehen, vor allem auch an der bereits 1933 in “Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald” umbenannten Universität. Der damalige Rektor, Kurt Wilhelm-Kästner, und der Kunsthistoriker Kurt Karl Eberlein veröffentlichten Bücher über Caspar David Friedrich und richteten im Stadttheater eine Veranstaltung aus, zu der hochkarätige NS-Persönlichkeiten zumindest geladen wurden. Die politische Vereinnahmung Caspar David Friedrichs durch den Nationalsozialismus wird durch Prof. Dr. Kilian Heck (CDFI) aufgearbeitet, dazu wird es im August eine mit Studierenden erarbeitete Ausstellung im Greifswalder Bahnhofsgebäude geben. Vorab ist dazu auch eine Dokumentation im NDR erschienen.

Nach dem Krieg geriet Caspar David Friedrich zunächst in Vergessenheit, die Feierlichkeiten zu seinem 200. Geburtstag riefen ihn jedoch wieder in das gesellschaftliche – und auch kulturpolitische – Bewusstsein. So gab es 1974 eine maßgeblich von der Greifswalder Kunsthistorikerin Hannelore Gärtner (1929-2015) organisierte, interdisziplinäre 1. Greifswalder Romantik-Konferenz an der Universität. Das Vorwort des stellvertretenden Ministers für Kultur, Werner Rackwitz, der 1976 in der Wissenschaftlichen Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universität veröffentlichten Beiträge bezeugt, dass auch in der DDR eine Vereinnahmung des Malers erfolgte: „Die Veranstaltungen aus Anlaß des 200. Geburtstages von Caspar David Friedrich werden erneut bekräftigen, daß die Arbeiterklasse, die Welt des Sozialismus, wahre Erbin alles Unvergänglichen der Menschheitskultur ist“ (S. 1). Zu der Konferenz und Hannelore Gärtners Beitrag, siehe auch Katja Bernhardt, „Kunstwissenschaft versus Kunstgeschichte? Die Geschichte der Kunstgeschichte in der DDR in den 1960er und 1970er Jahren als Forschungsgegenstand.“ Kunsttexte.de (2015), S. 1-19.

Diese Seite hat die Kurz-URL: www.uni-greifswald.de/cdf250